みなさんこんにちは。

こちらでは、一級建築士受験が通算5年目となる管理人かいてぃーが、2025年一級建築士設計製図試験合格に向けて

・買ってよかった製図道具

・実践した勉強方法

・日々の勉強記録

・模試/本試験の受験体験記

・メンタルケア方法

などをアップしていこうと考えています!

私自身、学科試験は3回落ちたという苦い経験もあるので、その経験も余すところなく皆さんへシェアし、2025年は一級建築士を受験する皆様と共に合格を掴みとりたいです!!

2025年 一級建築士設計製図試験日程

試験日時:2025年10月12日(日)(あくまで予定です。)

最新の情報については、建築技術教育普及センターのHPをご確認ください。

管理人かいてぃーの一級建築士受験経歴

これまでに通った予備校と結果はというと…

2020年 学科不合格 【日建学院を利用】

2021年 学科不合格 【日建学院を利用】

2022年 学科不合格 【独学】

2023年 学科合格(設計製図見送り)【総合資格学院】

2024年 設計製図見送り 【総合資格学院】

2025年は総合資格学院の一級建築士設計製図完全合格対策コース(長期製図)を受講します。

再挑戦しようと思ったきっかけ

応援してくれる周りのみんなに頑張っているところを見せたい

私は4度目の挑戦で、ようやく学科試験を突破することができました。

私は4度目の挑戦で、ようやく学科試験を突破することができました。

しかし、その喜びも束の間、設計製図の勉強を開始すると、途端にやる気がなくなってしまったのです。完全に燃え尽き症候群ですね…。

設計製図は学科試験に比べ予備校の講義時間も長く、覚えることが圧倒的に多く、毎日の課題に追われる日々。

モチベーションはどんどん低下し、結局その年の試験は諦めてしまいました。

前年の反省を活かし、翌年は総合資格学院の長期製図を受講しましたが、個人的な事情により、またも試験を断念せざるを得ませんでした。

この苦い経験から、「もういっそ、一級建築士の試験を受けることを諦めよう」と考えていましたが、家族や友人、同僚から「せっかく学科試験突破したのにここで諦めるのはもったいない!」と励まされることが増え、次第に彼らの言葉が心に響くようになりました。

最初は彼らの言葉が鬱陶しく感じていましたが、だんだんと「もう一度やってみようかな」という気持ちが芽生ました。

志半ばで諦めた自分をゆるせなかった

私は、今まで色々な技術系資格に挑戦し、合格を掴みました。1回で合格した資格もあれば何回も受験して合格した資格もあります。

二級建築士は最終的に不合格でしたが、講座は全て受けきって、試験も受けて最後までやり切りました。

しかし、一級建築士は最後までやりきることができず、2回も途中で諦めてしまいました。

二級建築士は最後まで諦めずやり切ったため、後悔なく区切りをつけることができ、他の資格に切り替えるきっかけになりましたが、一級建築士は途中で諦めてしまったため、後悔が残ったのです。

途中でものごとを投げ出して後悔するくらいなら、「もう一度本気で挑戦して、不合格だったら今度こそきっぱり諦めてやる。」という心情が芽生えました。

そして、2025年に再び一級建築士の設計製図試験に挑戦することを決意しました。

今は覚悟を決め、皆さんと一緒に2025年の合格を掴む未来しか見えていません!

ぜひ一緒にがんばりましょう!!

どうして総合資格学院?

総合資格学院を選んだポイント

エスキスや作図手順がしっかりしている

私は総合資格学院で一級建築士設計製図以外に二級建築士設計製図、建築設備士設計製図の講座を受講したことがあります。これら3つの講座に共通して言えることは、エスキスや作図の手順が決まっており、その手順に従って図面を書けば誰でも時間内に書くことができます。

例えば、建築士であれば、「エスキスはこの順序で読む」、「課題文の重要箇所にマークするときはこの色を使う」、「作図は、こういう順序でここまで1時間以内で描く」といった手順があります。

実務で設計業務をしたことがない私にとっては、非常にありがたいもので、設計製図への抵抗なく当時は勉強を進めることができました。

私が通学経験のある日建学院や全日本建築士会には、このような手順はなく受講生ごとに進め方が違っていました。

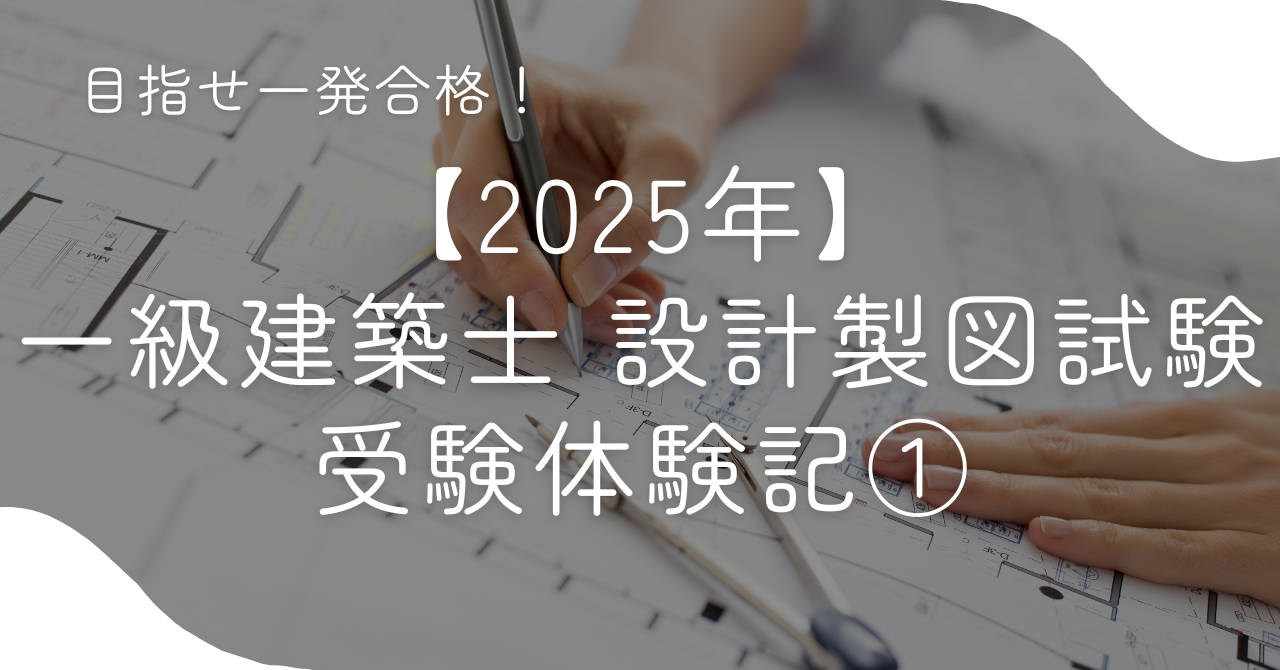

教材や資料が分かりやすい

講義で使用する教材や講義中に配布される資料がとても見やすくわかりやすいのも魅力です。

講義で使用する教材や講義中に配布される資料がとても見やすくわかりやすいのも魅力です。

特に、講義の最後に配布されるエスキスのポイントがとても役立ちました。

講師との距離が近い

講師と距離が近く毎回の講義時に的確なアドバイスがもらえ、分からないことなどを聞くと丁寧に教えてくれます。

私の実体験になりますが、本講義が終わった後に、居残りで作図やエスキスの練習に付き合っていただいたりもしました。

学科から対面講義をしている総合資格学院の魅力だと感じました。

総合資格学院の一級建築士設計製図講座

総合資格学院の一級建築士設計製図講座には、短期・中期・長期の3種類の講座があります。

総合資格学院の各種一級建築士設計製図講座の違いは総合資格学院のHPをご確認ください。

※PRではございません。

私はその中で、2024年にも通った長期製図の講座を選びました。

長期製図を選んだ理由は以下の通りです。

私と同じようなタイプの方は長期を選ぶことをおすすめします。

・短期製図は学科試験が終わってから開講するので、本試験まで時間がなく、落ち着いて勉強できない(予習・復習の時間が満足に取れない)

・長期製図は3月初旬から開講するのに対し、中期製図は3月下旬から開講し、WEB受講を3回行い6月から対面講義を開始するので、始めるなら最初から対面講義を受けたい。

長期製図は課題発表前から講座が始まるため、色々な建物の課題も行います。

マークシート方式の試験と違い、実際に図面を描く試験なので、楽しみながら余裕を持って勉強していきたいですね。

試験へのモチベUPのために

一級建築士は学科試験・設計製図試験共に勉強期間が長期に渡ります。

極度の飽き性である私にとっても、モチベーションを維持するのにはかなり苦労しました。

できれば一発合格が望ましいですが、何度も挑戦することもあるかもしれません。

私も今回で5回目の挑戦となるので、私が意識していることをお伝えします。

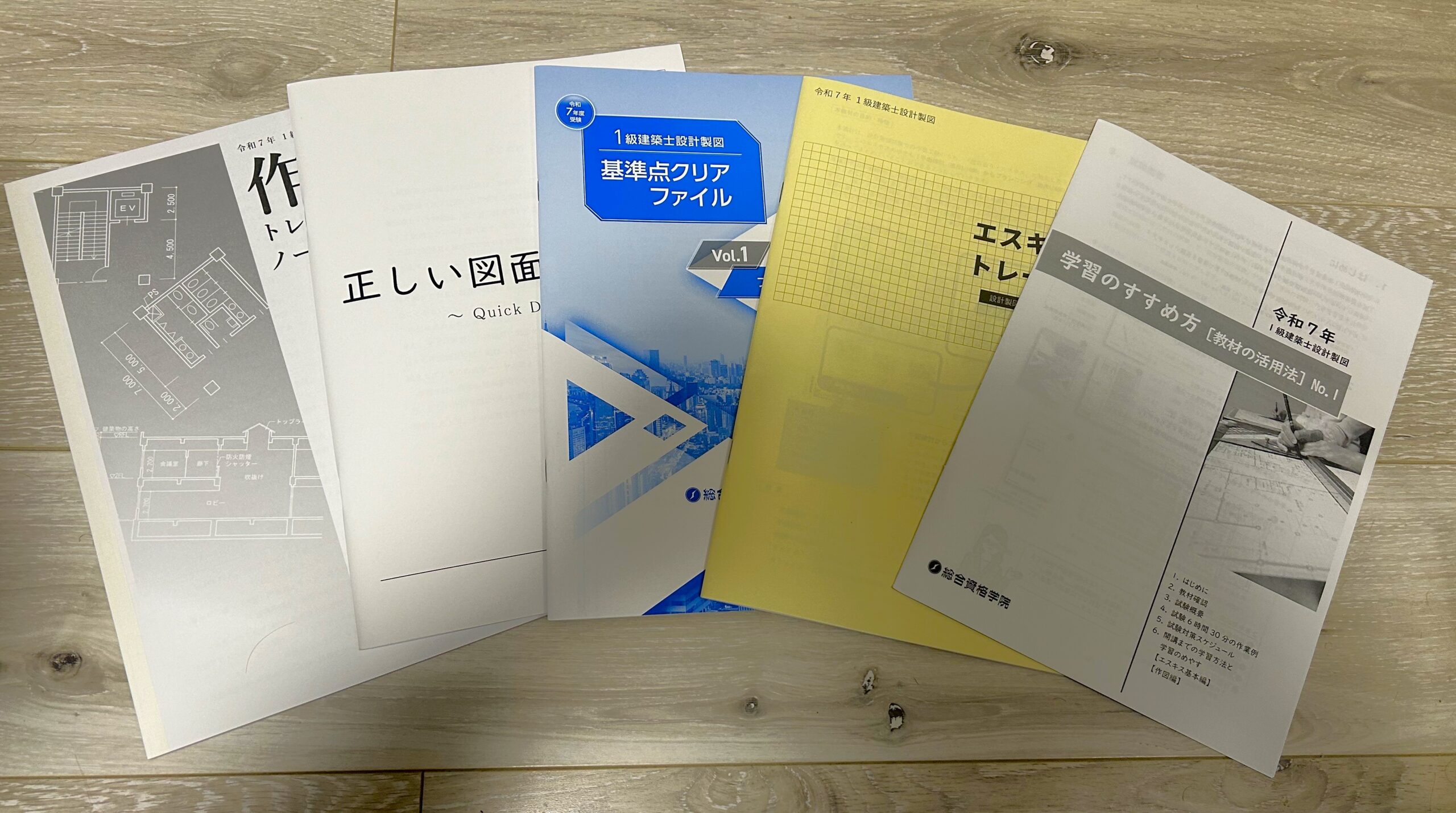

製図道具の新調

一級建築士設計製図試験を受験するにあたり、以前はあまり意識していなかった点です。

一級建築士設計製図試験を受験するにあたり、以前はあまり意識していなかった点です。

それまでは仕事で使用しているペンケースにまとめて製図用シャーペン等の道具を入れていましたが、それではかなりごちゃごちゃで使い勝手も悪かったため、製図用のペンケースと普段使い用のペンケースとで分け、製図道具も新調しました。

色々な方の製図道具紹介の記事を見て参考にしつつ、実際に文房具屋に行き、試し書きをして、自分に合うお気に入りのものを選びました。

かなり気晴らしにもなったので、勉強中壁にぶち当たったときは文房具屋に行って新しい商品をチェックするのもいいかもしれないですね。

他資格との並行学習を辞める

これは皆さんからすると当たり前かもしれないですが…

以前まで極度の飽き性の私がモチベUPのために行っていたのは、他の資格も並行して勉強するというものです。

全部受かればいいけどかなり危険な方法だね…

私が一級建築士の学科試験と並行していた資格を先ほどの受験経歴に追記します。

1級(建築・管工事)施工管理技士を並行

2021年 学科不合格 【日建学院を利用】

建築設備士、1級(建築・電気工事)施工管理技士を並行

2022年 学科不合格 【独学】

認定ファシリティマネジャー、宅地建物取引士、ビル管理士を並行

2023年 学科合格(設計製図見送り)【総合資格学院】

1級電気工事施工管理技士、ビル管理士を並行

2024年 設計製図見送り 【総合資格学院】

第1種電気工事士を並行

その弊害で学科試験に3度も落ちてしまいました。

本末転倒そのものですね。

2021年に関しては、一級建築士学科試験の基準点にあと1点足りず不合格になりました。

今回は、他の資格と同時並行の勉強を辞めて一級建築士設計製図試験に専念しようと思います!!

苦い経験ですが、そんなこんなで取れたたくさんの資格もあります。

他の資格試験についても今後記事を作成していきたいと思います。

講座が始まるまでにやること

2025年3月から講座が始まるので、1月~2月までは準備の期間に充てようと思います。

製図道具の準備・新調

開講後は、仕事と勉強の両立が大変なため、なかなか製図道具を買いに行く時間が取れなくなります。

開講前に必要なものを一式揃え、開講後は足りないものを買いに行くようにします。

試験の情報収集

Xには、私と同じような一級建築士受験アカウントが多数あります。

一級建築士試験は情報戦とも言われています。

Xでは、勉強方法や実際に描いた図面等がアップされていて、そのポストを閲覧することができます。

学校以外に切磋琢磨できる仲間も作れるのでモチベーションも維持できます。

まとめノート作成

私がXで一級建築士試験の情報収集をしているときに、まとめノートをアップしているポストがありました。

資格試験で、まとめノートを作ったことがなかったのですが、総合資格学院で配布される教材や資料は量が多く、欲しい情報を探すのに以前苦労したことがあったので、今回はまとめノートを作成して一つにまとめようと思います。

設備・法規・構造は、どんな用途の建物にも共通のため、ここから作成します。

課題発表後は、課題に沿ったまとめノートにブラッシュアップしていきます。

勉強習慣の維持

講座が始まるまでに平日の仕事前、昼休み、仕事後などの隙間時間を利用した勉強習慣が身につくように生活リズムを整えます。

講座が始まるまでに平日の仕事前、昼休み、仕事後などの隙間時間を利用した勉強習慣が身につくように生活リズムを整えます。

具体的には、下記のようなタイムスケジュールで生活して平日は1日4時間の勉強時間を確保しようと考えています。

平日

5時 起床

5時~6時 朝食、準備

6時~7時30分 勉強(自宅)、出発

9時~12時 仕事

12時~12時30分 昼食

12時30分~13時 勉強(職場)

13時~17時30分 仕事

18時30分 帰宅

18時30分~20時 夕食、風呂

20時~22時 勉強(学校)

22時 就寝

合計 4時間の勉強時間

平日1日4時間の勉強時間を確保できれば、1週間(月~金)で20時間、1カ月で80時間の勉強時間を確保することができます!

このタイムスケジュールのような生活リズムにするため、講座開講までに下記の資格に挑戦します。

2月:消防設備士甲種2類、第三種電気主任技術者、省エネ適合判定員

講座開講までまだ時間があるので、それまでの期間に受けられる資格を選びました。

消防設備士は甲種2類と甲種3類を取得すればコンプリートできること、第三種電気主任技術者は業務で必要なため、挑戦します!

講座開講後は、隙間時間を「断面図の作成」、「計画の要点」、「エスキス」にあてる予定です。

健康管理

食事

1日3食(肉・魚・野菜を中心に自炊をする!)食べる。

1日3食(肉・魚・野菜を中心に自炊をする!)食べる。

朝食・夕食は自宅で自炊、昼食は会社にお弁当を持っていきます。

開講後の昼食は、職場でお学校でもベースブレッドに変更する予定です。

私は、しっかり食べると眠くなってしまい、集中力が落ちる傾向があります…

睡眠

1日7時間の睡眠時間を確保する。

1日7時間の睡眠時間を確保する。

睡眠時間が短いと仕事や勉強のパフォーマンスが落ちるので、なるべく7時間の睡眠時間を確保するようにします。

運動

毎日1万歩歩く、エスカレータやエレベータは使用せず階段を使用する。

毎日1万歩歩く、エスカレータやエレベータは使用せず階段を使用する。

講義を受講している時は1日座りっぱなしになることもあり、運動不足に陥りやすいです。

私は、学科試験の時に5キロ体重が増えました。

体重が急激に増えると腰痛や生活習慣病の原因になったりします。

そこで、ジムに通わなくてもできる運動として、ウォーキングがおすすめです。

歩数を稼ぐ方法としては、「最寄り駅の1駅前で降りて、1駅分歩く」、「自転車を使わないで歩く」などがあります。また、階段の昇り降りもおすすめです。

まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございました。

まだ講座は始まっていませんが、準備8割、本番2割と仕事でも言われているように、この期間でしっかり準備をすることが大事だと思います。

私は初受験なので、現時点でできることがこれくらいですが、今年受験して、来年受験するという方は、エスキスや作図手順の見直しを行ってもいいかと思います。

次回は製図道具について、記事を書きます。